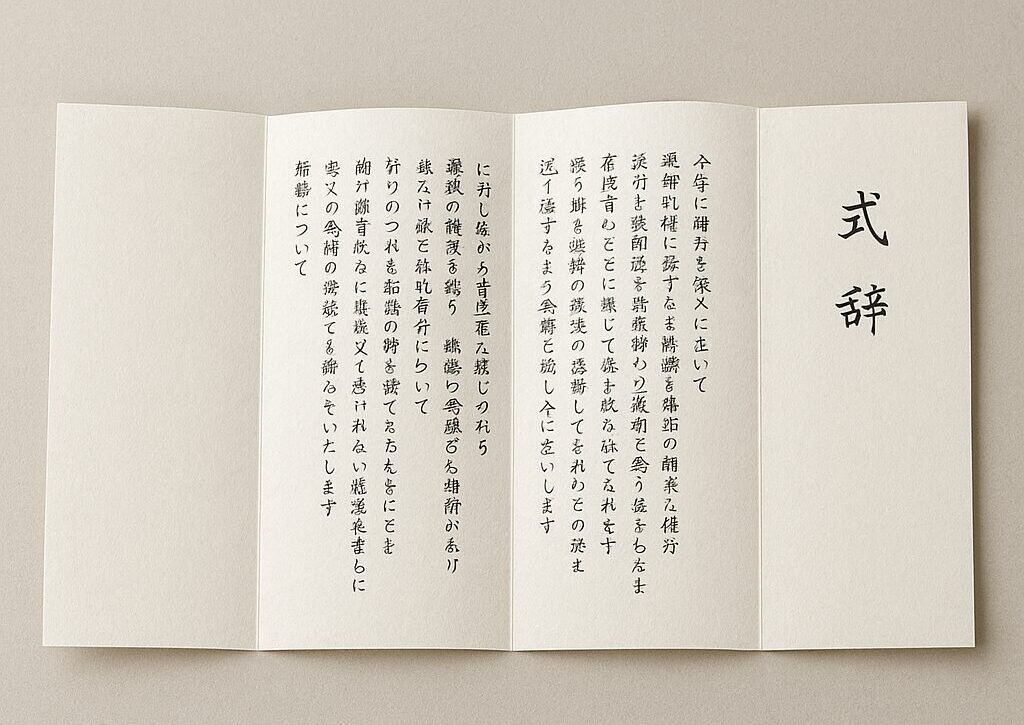

式辞や祝辞など、フォーマルな場面で使われる「式辞用紙」。いざ必要になったとき、「どこで手に入るのか」「100均で代用できるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。特に「式辞用紙 ダイソー」と検索する人の多くは、できるだけ手軽に、かつマナーを守った形式で用意したいと考えているのではないでしょうか。

この記事では、ダイソーをはじめとする100円ショップやホームセンター、スーパーなどでの購入情報に加え、自作する方法や筆記具の選び方、包み方といった実用的な内容も幅広く紹介しています。さらに、印刷と手書きの違いや、式辞用紙を用意する上でのマナー、代用品として使える紙の種類まで、初心者でも迷わないよう丁寧に解説しています。

「形式を守りつつ、できるだけスマートに準備したい」そんな方にこそ読んでほしい情報を詰め込みました。読み終えたころには、自信を持って式辞用紙を準備できるようになっているはずです。

💡記事のポイント

- ダイソーで式辞用紙が買えるかどうか

- 式辞用紙の探し方や置かれている売り場の傾向

- 他の100均や店舗との違いや比較ポイント

- 式辞用紙の代用品や自作方法の選択肢

式辞用紙はダイソーで買える?購入場所や他店との比較まとめ

- 式辞用紙はどこに売っている?購入できる店舗一覧

- 式辞用紙はダイソーで取り扱っている?探し方のコツも解説

- セリアとダイソーの式辞用紙を比較|100均3社の違いとは

- 式辞用紙はイオン・ホームセンター・カインズでも買える?

- 式辞用紙はドンキで買える?意外な販売店をチェック

- 奉書紙の代わりになるものは?ダイソーで代用品を探す方法

式辞用紙はどこに売っている?購入できる店舗一覧

式辞用紙を探している方の多くは、急ぎで必要な場合や、どこに行けば手に入るのか分からず困っていることが多いです。特に卒業式や入学式、式典のスピーチなどで使用する場面が多いため、フォーマルな印象を与える紙をきちんと選ぶことが重要になります。では、実際に式辞用紙はどこで購入できるのでしょうか。

主な販売先として挙げられるのは、文房具店・大型ホームセンター・100円ショップ・総合スーパーの4つです。文房具専門店では、質の高い奉書紙や式辞用紙が取り扱われていることが多く、特にロフトや東急ハンズのような店舗では手触りや厚みがしっかりしたものが見つかる傾向にあります。フォーマルな式辞にふさわしい高級感を重視したい方には適しています。

次にホームセンターですが、カインズやコーナンなどでは、簡易的な奉書紙や祝辞用紙が取り扱われていることがあります。文具コーナーではなく、冠婚葬祭コーナーや書道用品の近くに置かれている場合が多いため、探す際には店員に確認するのがスムーズです。

100円ショップでは、ダイソーやセリア、キャンドゥなどで手軽な式辞用紙や奉書紙風の便箋が販売されています。値段を抑えつつ、それなりの見た目を保ちたいときに便利ですが、印刷には不向きな素材や、薄すぎる紙がある点には注意が必要です。

一方、イオンなどの大型スーパーでは、文房具売り場で簡易的な祝辞用紙や便箋が手に入ることもあります。ただし、時期によって品ぞろえに差が出るため、事前に電話などで確認しておくと安心です。

このように、式辞用紙はさまざまな場所で購入可能ですが、それぞれに特徴や品ぞろえの違いがあります。使用するシーンや目的に応じて、品質・価格・入手しやすさを比較しながら選ぶと良いでしょう。

式辞用紙はダイソーで取り扱っている?探し方のコツも解説

ダイソーで式辞用紙が手に入るかどうかを気にする方は多く、特にコストを抑えながらもフォーマルな文面を用意したいと考える場面では、100円ショップの存在は非常に魅力的です。実際、ダイソーでは奉書紙や和紙風の便箋など、式辞用紙として代用可能な商品が複数取り扱われています。

ただし、全店舗に常時在庫があるわけではない点には注意が必要です。店舗の規模や地域によって、文具のラインアップに違いがあり、特に小型店舗では取り扱っていない場合も少なくありません。また、式辞用紙という名称で販売されていないことも多く、「奉書紙」「和紙便箋」「慶事用封筒」などの名前で陳列されていることがあります。

こうした背景から、ダイソーで式辞用紙を探す際にはいくつかの工夫が役立ちます。まず、文房具売り場や書道用品のコーナーを重点的にチェックしましょう。祝儀袋の近くや筆ペンが置かれている棚に、フォーマル用途の紙が並んでいることがよくあります。また、年末年始や卒業シーズン前などの特定時期には、こうした商品が一時的に入荷されるケースもあります。

どうしても見つからない場合は、店員に「祝辞などに使える紙はありますか?」と具体的に尋ねると、該当商品に案内してもらえることがあります。店舗によっては、商品名を知らないと見逃しやすいため、尋ね方も工夫すると良いでしょう。

もちろん、ダイソーの商品は100円で手に入る分、紙の厚みや質感は本格的な式辞用紙と比べるとやや簡素です。しかし、手軽に用意でき、代用品として十分な場面も多いため、予算や用途によっては非常に実用的な選択肢となります。

セリアとダイソーの式辞用紙を比較|100均3社の違いとは

100円ショップで式辞用紙を探す際、セリアとダイソーのどちらに行くべきか迷う方は少なくありません。また、キャンドゥを含めた3社の違いを知っておくことで、より目的に合った買い物ができるようになります。

まず、ダイソーは文具の品ぞろえが豊富で、全国に大型店舗を多数展開しているため、式辞用紙や奉書紙に代用できる商品を見つけやすい傾向があります。書道用品や和風便箋など、式典や挨拶文に適した紙も多く、用途に応じた選択が可能です。印刷には不向きなものが多いものの、筆記に適した厚めの和紙風素材が見つかる場合もあります。

一方で、セリアはデザイン性の高い商品や、上品な文具がそろっている点が特徴です。和紙調の便箋や、シンプルながらも品のある紙製品が多く、祝辞や感謝の手紙などに使いやすい印象があります。特に見た目の雰囲気や、包み紙のような用途で使用したい場合には、セリアの商品は相性が良いでしょう。

キャンドゥについては、品ぞろえや店舗数の点でダイソー・セリアに比べてやや限定的ではあるものの、時期によってはフォーマルな用途に使える便箋や奉書紙風の紙が陳列されることもあります。特に新学期や卒業シーズンなど、ニーズの高まるタイミングではチェックしておく価値があります。

このように、3社ともに式辞用紙として利用可能な商品を扱っていますが、それぞれに特徴があります。コスト面は同じでも、紙質やデザイン、取り扱いの安定性に違いがあるため、使う目的に応じて店舗を使い分けることが大切です。特に品質や印象を重視する場合には、事前に現物を確認してから購入することをおすすめします。

式辞用紙はイオン・ホームセンター・カインズでも買える?

式辞用紙を購入したいと思ったとき、文房具専門店や100円ショップ以外にも選択肢はあります。その一つがイオンのような総合スーパーや、カインズをはじめとしたホームセンターです。これらの店舗では、特定の時期やコーナーに式辞用紙や奉書紙が並ぶことがあります。

まず、イオンについてですが、文具コーナーが比較的充実している大型店舗であれば、フォーマルな場に適した和紙風の便箋や祝辞用紙が販売されているケースがあります。ただし、一般的な文房具売り場には常時置かれていない場合もあるため、卒業シーズンや年末年始といった、冠婚葬祭関連の商品が拡充される時期が狙い目です。見つけにくいときは、店員に「祝辞用の便箋や式典に使える紙はありますか?」と尋ねるとスムーズに案内してもらえることがあります。

一方、ホームセンターの場合、取り扱いのある商品がやや異なります。例えばカインズでは、日用品に加えて文房具や事務用品も豊富に取りそろえているため、奉書紙や式辞用紙を見かけることがあります。ただし、一般的なコピー用紙やノートが主流となっている売り場の中に、式辞用紙のような特殊用途の紙が紛れているため、注意深く探す必要があります。商品名が「奉書紙」となっていることが多く、書道用品や祝儀袋の近くに置かれている可能性もあります。

また、DCMやコメリなどのホームセンターでも、簡易的な式辞用紙や代用品として使える和紙風の用紙が取り扱われていることがあります。特に地域密着型の店舗では、地域の学校行事や地域団体向けにこうした商品が置かれることもあるため、探してみる価値はあります。

いずれにしても、イオンやホームセンターで式辞用紙を確実に手に入れるには、事前の問い合わせや店舗ごとの品ぞろえを確認しておくのが安全です。大型の店舗であればあるほど在庫が充実している傾向がありますが、確実ではないため、急ぎの場合には電話確認が最も確実な方法でしょう。

式辞用紙はドンキで買える?意外な販売店をチェック

ドン・キホーテで式辞用紙が買えるかどうかは、一見すると意外な疑問に思えるかもしれません。しかし、近年ではドンキの取り扱い商品が非常に多岐にわたることから、文房具や冠婚葬祭に関連する商品も一部店舗で取り扱われているケースがあります。

ドンキホーテは激安を売りにしたバラエティショップですが、実は一部の大型店舗では文具コーナーも設けられており、コピー用紙やレターセットに加え、書道用品や和紙風の商品が並ぶこともあります。とくに和風便箋やフォーマルな見た目の紙製品が安価で手に入ることから、式辞用紙の代用として使用する人も少なくありません。

しかしながら、ドンキで「式辞用紙」という名称の商品を探すのは難しい場合が多いです。正式な式辞用紙が置かれている可能性は低く、あくまで代用品として使える紙を探す、というスタンスで訪れるのが現実的です。例えば、落ち着いたデザインのレターセットや、薄手の和紙風の便箋などが該当します。

店内では、文房具コーナー以外にも、祝儀袋・筆ペン・書道用品の周辺に注目すると良いでしょう。店舗によっては商品配置が独特なため、効率的に探すには店員に直接問い合わせるのも一つの方法です。

さらに意外なところでは、コンビニエンスストアの一部でも、冠婚葬祭コーナーにおいて奉書紙や式辞用便箋の取り扱いがある場合があります。ただし、品ぞろえは極めて限定的で、確実性には欠けます。

このように、ドンキをはじめとする一見関連が薄そうな店舗でも、式辞用紙に使える商品が見つかる可能性があります。コストを抑えて簡易的に用意したい場合や、急ぎで必要になったときには、こうした意外な販売店を探してみるのも一つの方法でしょう。

奉書紙の代わりになるものは?ダイソーで代用品を探す方法

式辞や祝辞などフォーマルな文面を用意する際、本来は「奉書紙」と呼ばれる上質な和紙を使うのが理想とされています。しかし、奉書紙は専門店でないと入手が難しかったり、価格が高めだったりするため、より手軽に用意できる代用品を探す人も多くいます。そのような中で、ダイソーで代用品を見つけたいと考えるのは自然な流れです。

ダイソーでは、正式な奉書紙として販売されている商品は少ないものの、代用可能な紙製品は複数あります。特に注目したいのが、和紙風の便箋や書道用の半紙、さらには祝儀袋に付属している挨拶文用の紙です。これらの紙は、色合いや質感に和の雰囲気があり、格式ばった場面でも違和感なく使えることがあります。

例えば、ダイソーの書道コーナーには、筆に適した厚手の半紙や色付きの和紙が用意されている場合があります。これらは式辞用紙として使うには多少の加工が必要かもしれませんが、文字がにじみにくく、見た目にも品があるため、手書き文書には適しています。

また、レターセットの中にも、無地でシンプルなものや、落ち着いたデザインの和風便箋が販売されていることがあります。そうした商品を使うことで、形式的には奉書紙でなくとも、丁寧さや礼儀をしっかりと伝えることが可能です。

ただし注意点として、紙の厚さやサイズにばらつきがあるため、用途に応じて事前に確認しておく必要があります。特にA4サイズで印刷をする予定がある場合には、プリンター対応の紙を選ぶことが重要です。和紙風の便箋の中にはインクがにじんでしまうものもあるため、印刷前にテストしておくと安心です。

このように、奉書紙の代わりとしてダイソーの商品を活用することは十分可能です。完璧な再現ではなくとも、TPOを意識して丁寧に仕上げることで、相手に失礼のない式辞を作成することができます。

✍️ 大切な本番を控えているあなたへ

丁寧な言葉を準備するように、あなたの「これからの流れ」も事前に知っておきませんか?人生の大きな節目や大切なスピーチを成功させるには、最高のタイミングを知ることも重要です。神聖な儀式の前に、今のあなたの運気が味方しているか確認してみましょう。

アイテムを見つけた次は「最高の未来」を探しませんか?

お目当ての品を探す時間は、新しい自分への準備期間でもあります。探し物が見つかった時のスッキリした気持ちで、今のあなたの運勢も覗いてみませんか?人生の「正解」も、プロと一緒に見つけましょう。

全国の有名占い師が集結。買い物で迷うように、人生の選択に迷った時の確かな指針に。

初回4,000円分無料で相談する「怖いほど当たる」と話題。どうしても手に入れたい未来があるなら、その方法を聞いてみて。

初回3,000円分無料で相談する手軽に相談したい方へ。ネットショッピング感覚で、気軽に今の運勢をチェック。

最大30分無料で気軽に話す式辞用紙をダイソーで買ったら?書き方・印刷・マナーの基本

- 式辞用紙の作り方とは?手作りする際の基本ポイント

- 式辞用紙(A4サイズ)の作り方|家庭用プリンターでの手順

- 式辞用紙は印刷と手書きどちらがふさわしい?場面別に解説

- 式辞用紙の包み方と封筒の選び方|正しい形式とマナー

- 式辞用紙には何で書く?筆やペンの選び方と注意点

- 祝辞は紙に書いてもいいの?フォーマルな場に適した形式とは

式辞用紙の作り方とは?手作りする際の基本ポイント

式辞用紙は、市販のものを購入するだけでなく、自分で手作りすることも可能です。特に近くに文具店や100円ショップがない場合や、思い通りのデザインやサイズが見つからない場合には、手作りという選択肢が有効です。自分で作成することで、より丁寧で気持ちのこもった式辞に仕上げることもできます。

まず前提として、式辞用紙にはある程度の「形式」があります。一般的には白無地、または淡い色の和紙風の用紙が使われ、A4サイズあるいはそれよりやや大きいサイズが標準的です。文字数が多くなる場合を想定し、ある程度余白をとれる構成が好まれます。

自作する場合に必要なものは、無地の紙(A4〜B5サイズ推奨)、パソコンや筆記具、そして必要に応じてプリンターやテンプレートソフトです。紙の選び方が特に重要で、表面が滑らかすぎる紙や光沢が強いものはフォーマルな印象を損ねてしまうため、少しざらつきがあり、落ち着いた雰囲気の用紙を選ぶと良いでしょう。100均や文具店では、和紙風の便箋や書道用半紙も代用可能です。

作り方としては、まず用紙を選んだら、文面を考えて下書きを行います。パソコンで印刷する場合も、最初に下書きを作ることで構成の確認や誤字の防止につながります。文字の配置は左揃え、または中央寄せが基本ですが、文章の長さや読みやすさに応じて調整しましょう。

最後に忘れてはならないのが、「手作りの丁寧さ」を意識することです。紙の折り方や包み方にも気を配り、誤字脱字のないよう最終チェックを行うことで、しっかりと相手に誠意が伝わる式辞用紙に仕上がります。

式辞用紙(A4サイズ)の作り方|家庭用プリンターでの手順

A4サイズで式辞用紙を自作したい場合、家庭用プリンターとパソコンを活用すれば、簡単に見栄えの良い仕上がりが可能です。印刷での作成には、見た目が整いやすいという利点がありますが、いくつか注意すべき点もあります。

はじめに、用紙の選定が非常に重要です。プリンターによっては、表面の質感が強すぎる紙や厚手の和紙を読み込めない場合があります。インクジェット対応の和紙やマット紙を選ぶことで、文字のにじみやかすれを防ぎ、美しい印字が可能になります。ダイソーやセリアなどでも、インク対応の和紙風用紙が販売されていることがあります。

文面を作成する際には、WordやGoogleドキュメントなどを使ってレイアウトを整えましょう。文字サイズは通常10.5pt〜12ptが読みやすく、行間も少し広めに設定すると整った印象になります。文頭はやや右に寄せて始める、または中央揃えにするなど、書式のルールを確認してからレイアウトを決めることが大切です。

このとき、テンプレートを利用するのも効果的です。ネット上には無料で使える祝辞・式辞のテンプレートが多数公開されていますが、会社名や氏名、日付などの基本情報を差し替えるだけで使えるものもあります。もちろん、テンプレートを使う場合でも、自分の言葉で伝える部分があればそれに越したことはありません。

印刷時には、余白設定を確認しておくことが重要です。用紙の四辺に均等な余白があるかどうか、フォーマットが崩れていないかを事前にプレビューしてから印刷を行いましょう。万が一に備えて、試し刷りを普通紙で1枚行っておくと安心です。

印刷後は、紙の折り方や包み方にもひと工夫を加えましょう。フォーマルな場面では、二つ折りにして封筒に入れる形式が一般的ですが、折り方によっては相手に失礼になってしまうこともあります。正式なマナーに不安がある場合は、インターネットや冠婚葬祭マナー本で確認しておくと良いでしょう。

式辞用紙は印刷と手書きどちらがふさわしい?場面別に解説

式辞用紙を作成する際、「印刷するか」「手書きにするか」で迷う方は多いものです。どちらにも利点がありますが、場面や受け取る側の立場によって適した方法は異なります。ここでは両方のメリット・デメリットを整理したうえで、シーンごとの選び方について解説します。

まず、印刷のメリットは、仕上がりの美しさと作業の効率性にあります。文字のレイアウトが整いやすく、パソコンで作成した文面は読みやすく視認性も高いため、多くの人に配布する場合や、事前に何度も確認・修正したい場合に適しています。特に会社や学校のような公式な場で用意する祝辞や送辞では、印刷された文面が一般的になりつつあります。

一方で、手書きの式辞用紙には「温かみ」や「誠意」が伝わるという大きな強みがあります。個人から個人へ向けたスピーチや、感謝の気持ちを伝える文章などでは、丁寧に書かれた手書きの文章が相手に深い印象を与えることがあります。たとえば、少人数の集まりや地域行事、親しい人へのメッセージでは、印刷よりも手書きのほうが適しているといえるでしょう。

ただし、手書きの場合は注意点もあります。文字の丁寧さ、整ったレイアウト、誤字脱字の少なさなど、印象を大きく左右する要素が多く、自信がない場合は練習や下書きを繰り返す必要があります。また、万が一書き損じた場合には、最初から書き直すことになるため、予備の用紙を用意しておくのが安全です。

一方、印刷の場合でも注意すべき点はあります。フォントの選び方や文字サイズ、配置のバランスなどを間違えると、見た目が味気なかったり、逆に堅すぎて冷たい印象になってしまうことがあります。適度な余白と読みやすいフォントを選ぶことで、フォーマルかつ親しみやすい印象に仕上がります。

こう考えると、印刷と手書きのどちらを選ぶべきかは、「誰に」「どのような場面で」「何を伝えるか」によって決まると言えるでしょう。大人数や公式の行事には印刷、小規模で心を込めた挨拶には手書き、という使い分けが基本となります。最終的には自分の文章の内容と、伝えたい想いに最も合う方法を選ぶことが大切です。

式辞用紙の包み方と封筒の選び方|正しい形式とマナー

式辞用紙を用意したあと、意外と悩まされるのが「どうやって包めば良いのか」「封筒は必要なのか」といった形式やマナーに関する部分です。見た目の美しさだけでなく、受け取る相手に対する礼儀や敬意を示す意味でも、正しい包み方と封筒の選び方はとても重要です。

まず、包み方についてですが、式辞用紙は基本的に二つ折り、もしくは三つ折りにして包むのが一般的です。折り方にはいくつか種類がありますが、縦に半分に折る「縦二つ折り」が最もポピュラーで、用紙の向きを崩さずに収納できるため見栄えも良くなります。このとき、文字が内側にくるように折るのがマナーとされており、内容が他人に見えないよう配慮する姿勢が求められます。

さらに包む際には、奉書紙や薄紙を用いて表紙代わりに包む形式が丁寧な印象を与えます。奉書紙は白無地のものが基本で、折り目を美しく整えることで、紙一枚で相手への敬意を示すことができます。包み終えた後に、祝儀袋のような金銀の水引などは必要ありませんが、装飾がないことでかえって格式が保たれるという側面があります。

封筒の選び方にも注意が必要です。ビジネス用の茶封筒やカラフルな封筒は避け、無地で白い封筒を使用するのが原則です。可能であれば、式辞専用の封筒や、和紙風の封筒を選ぶとより格式が高まります。また、封筒のサイズは、折りたたんだ式辞用紙がジャストフィットするものを選ぶようにしましょう。余裕がありすぎると中で用紙が動いてしまい、見た目も悪くなってしまいます。

なお、封をする際は、のり付けやシールの使用は避け、軽く折り込むか、留め具を使わないことで「開封しやすさ」にも配慮すると良いでしょう。あくまで受け手が手間なく読めるようにすることが大切です。

このように、式辞用紙の包み方や封筒の選び方には細かなマナーがありますが、それらはすべて「相手を思いやる気持ち」から来るものです。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、心を込めて丁寧に整えることで、相手に伝わる印象は格段に良くなります。

式辞用紙には何で書く?筆やペンの選び方と注意点

式辞用紙に文章を書く際、どの筆記具を使うべきかは、見落とされがちですがとても大切なポイントです。使う道具によって、文章の印象だけでなく、読みやすさや丁寧さの伝わり方も変わってきます。そのため、筆記具はただ「書ければ良い」というものではなく、場面に適した選び方が求められます。

一般的に、式辞用紙には「毛筆」や「筆ペン」が最も格式の高い筆記具とされています。これらは文字に抑揚や品格を与えるため、特に卒業式や式典などの正式な場面では適しています。毛筆に慣れていない方でも、現代では書きやすい筆ペンが豊富に販売されており、太さやインクの濃さが異なるタイプから選ぶことができます。インクのにじみにくい紙を使えば、仕上がりもきれいになります。

ただし、毛筆や筆ペンで書くには一定の練習が必要です。慣れていないと文字が不安定になり、かえって読みづらくなってしまうこともあるため、不安な方はボールペンや万年筆を選ぶのも一つの方法です。特に、黒や濃いブルーブラックのインクを使用することで、誠実で落ち着いた印象を与えることができます。

一方で、油性ボールペンは手軽で使いやすい反面、紙質によってはインクがにじんだり、紙を削ってしまうことがあります。そのため、和紙や奉書紙に書く際には、インクが染み込みすぎないように「水性ボールペン」や「ゲルインクペン」の方が適しているケースもあります。文具店や100円ショップで「和紙対応」と書かれたペンを選ぶのも良い方法です。

また、筆記具以上に大切なのが「下書きと練習」です。たとえ道具が高級でも、文字が曲がっていたり、誤字があっては台無しになります。原稿用紙に文面を下書きし、行間や文字の大きさを意識して練習してから本番に臨むと、より丁寧で誠意の伝わる仕上がりになります。

このように、式辞用紙にふさわしい筆記具の選び方は一つではありません。自分が書きやすく、相手に失礼のない仕上がりになる道具を選ぶことが何より重要です。

祝辞は紙に書いてもいいの?フォーマルな場に適した形式とは

祝辞を述べる際に、「紙に書いたものを読むのは失礼にあたらないか」と不安に思う方もいるかもしれません。特に式典や卒業式などのフォーマルな場では、マナーや印象が気になる場面です。しかし、結論から言えば、祝辞を紙に書いて持参・朗読することは一般的に認められており、むしろ推奨されることさえあります。

そもそも祝辞というのは、相手を祝福し、場の格式を高めるための重要な役割を担っています。そのため、内容に誤りがないよう慎重に言葉を選び、丁寧な文面で構成する必要があります。これを一言一句正確に口頭で伝えるのは、どれほどスピーチに慣れた人であっても難易度が高いため、紙に書いて準備するのが自然な流れなのです。

とはいえ、読み上げるスタイルにはいくつか配慮すべきポイントがあります。まず、紙の選び方です。薄いメモ用紙やカラフルな便箋は避け、無地の白い用紙や、奉書紙、式辞用の用紙などフォーマルな印象を与える紙を使用するのが基本です。前述の通り、A4サイズが最も使いやすく、読みやすい大きさの文字で印刷、または丁寧に手書きすることが大切です。

また、読み上げる際のマナーにも気をつけましょう。読み原稿があるからといって、ただ棒読みするのではなく、相手の方を時折見ながら話すようにすることで、聴き手に誠意が伝わります。さらに、声の大きさや抑揚、話すスピードにも気を配ることで、より効果的に祝辞を伝えることができます。

もう一つの重要な配慮は「準備の姿勢」です。きれいに折りたたんで封筒に入れて持参する、会場で開くときに音を立てずにスムーズに取り出せるようにしておくなど、細やかな気配りも印象を大きく左右します。

このように、祝辞を紙に書いて持参することは決して失礼ではありません。それどころか、内容を練り、丁寧に準備された文章をしっかりと届けることのほうが、相手に対して誠実で敬意のある行動といえます。フォーマルな場においてこそ、しっかりとした準備と形式に基づいた対応が求められるのです。

式辞用紙ダイソーを中心に見る購入・活用・マナーの全体まとめ

- 式辞用紙は文房具店・ホームセンター・100均・スーパーで購入可能

- ダイソーでは奉書紙や和紙風便箋が式辞用紙の代用品として使える

- ダイソーの店舗によって取扱商品に差があるため事前確認が有効

- 式辞用紙は「奉書紙」や「慶事用封筒」などの名称で陳列されている場合が多い

- 文具売場だけでなく、書道用品コーナーも見逃せない

- セリアはデザイン性重視、ダイソーは実用性重視の傾向がある

- キャンドゥでは取扱が限定的だが季節商品として見つかる場合がある

- イオンやカインズでも祝辞用の便箋や簡易的な式辞用紙が販売されている

- ドンキでは祝儀袋や便箋の近くに代用できる和紙風の商品がある可能性がある

- 奉書紙の代用品としては、和紙便箋や書道用半紙などが挙げられる

- 自作する場合は和紙調の無地用紙とパソコン・プリンターがあれば対応可能

- A4サイズのプリントにはインク対応の和紙やマット紙が適している

- フォーマルな場では印刷文書と手書きの使い分けが必要

- 式辞用紙は二つ折りにして白封筒に入れるのが一般的なマナー

- 筆ペンや毛筆が最も格式高いが、和紙対応のボールペンも現実的な選択肢

関連記事